Exclure, persécuter, réintégrer : une exposition riche au service du travail de mémoire

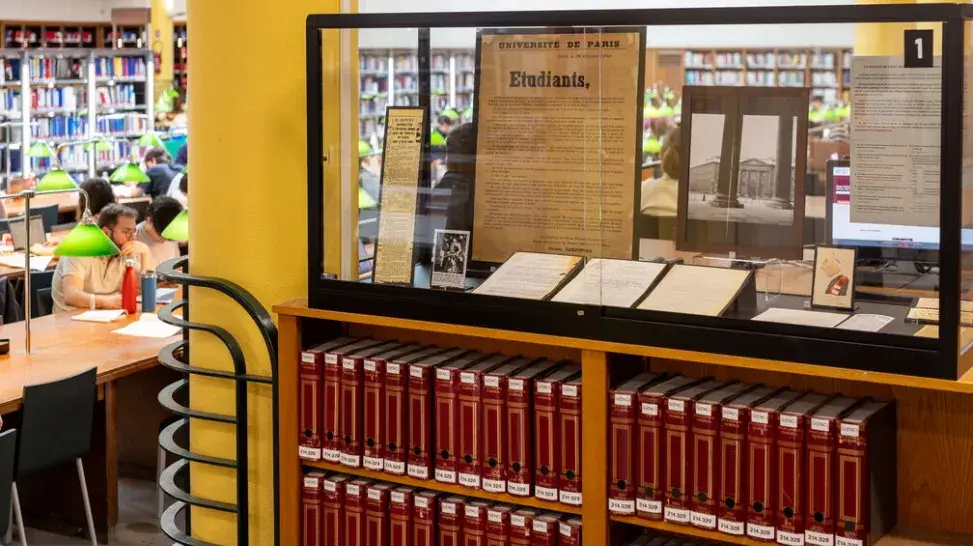

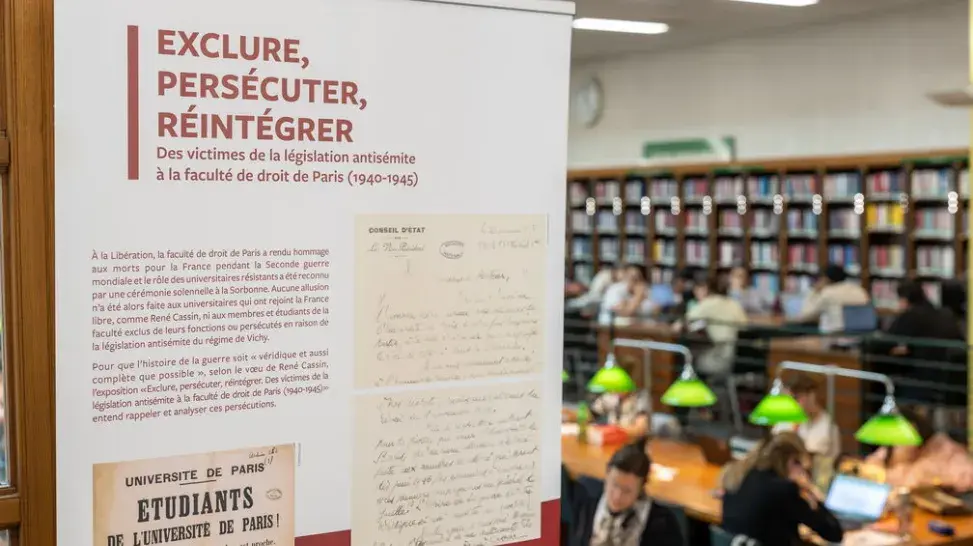

Lancées le 28 avril – au lendemain de la Journée du souvenir des victimes de la déportation – à l’issue de la cérémonie de pose de la plaque commémorative rendant hommage aux étudiants et personnels déportés et persécutés durant la Seconde Guerre mondiale dans le hall Saint-Jacques du centre Panthéon, les deux expositions Exclure, persécuter, réintégrer : Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris sont encore accessibles pour la première dans la salle de lecture de la bibliothèque Cujas jusqu’au 31 octobre 2025 et pour la seconde, pensée en parallèle, en ligne.

Composées de fonds documentaires conservés par la bibliothèque Cujas, les archives de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les Archives nationales et le Mémorial de la Shoah, ces expositions rendent hommage aux professeurs exclus, aux étudiants et enseignants déportés en retraçant leurs parcours à travers ces archives. Elles visent à les réintégrer dans la mémoire collective par le récit de ce qu’ils étaient et de leurs histoires.

Un projet né d’une volonté de reconnaissance

L’idée naît dans l’esprit de Thomas Perroud, professeur de droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas, « qui trouvait extrêmement regrettable qu’il n’y ait jamais eu d’hommage en l’honneur des cinq professeurs juifs exclus de la faculté pendant la Seconde Guerre mondiale », explique Alexandra Gottely, responsable du service Partenariats et appui à la recherche à la bibliothèque Cujas et co-commissaire de l’exposition en ligne. Ce dernier s’est ainsi rapproché de Pierre Bonin, professeur en histoire du droit et des institutions à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et les projets de commémoration et d’exposition ont été lancés en avril 2024.

Commissaire des deux expositions (en salle et en ligne) et professeur d’histoire du droit à l’École normale supérieure – PSL (Paris Sciences & Lettres), Jean Louis Halpérin s’est associé à Alexandra Gottely pour l’exposition en ligne et à Stéphane Dufournet, responsable du service du patrimoine et de la numérisation à la bibliothèque Cujas, en tant que co-commissaire de l’exposition en salle.

Figures d’exclus, histoire de déportés : un travail de longue haleine pour retracer leurs parcours, comprendre leurs histoires

Avec comme objectif premier la volonté de restituer le plus fidèlement possible les trajectoires de chacun, les deux expositions s’appuient sur des mois de recherche documentaire qui continuent encore aujourd’hui. « Nous avons consulté des milliers et des milliers de documents. La moindre affirmation devait être vérifiable », précise Alexandra Gottely.

Ces sources viennent illustrer en premier lieu les parcours de cinq professeurs exclus, dont René Cassin, futur prix Nobel de la paix, ou encore Henri Lévy-Bruhl, professeur de droit à la faculté, dont la lettre à l’administration témoigne – en 1941 – du sentiment d’injustice et de la souffrance qu’il a endurée : « À vous de juger, Monsieur le Secrétaire d’État, si j’ai assez travaillé et souffert pour mon pays pour avoir le droit d’être traité comme tout autre Français. »

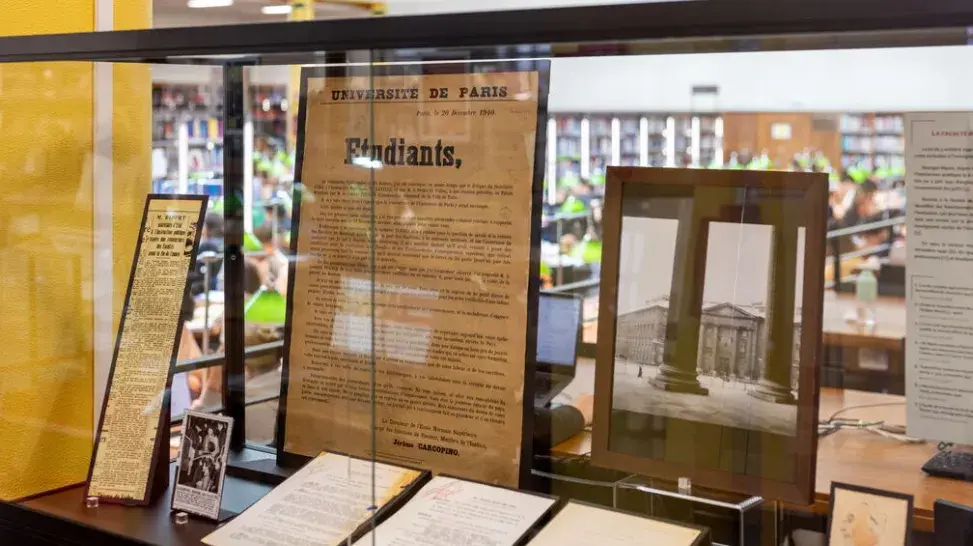

L’exposition en salle met en valeur des documents originaux, des fac-similés conçus par Maeli Desenclos, chargée de conservation au sein de la bibliothèque Cujas, et des objets prêtés (toque, médailles, fausse carte d’identité, etc.) qui viennent composer un récit au cœur de la bibliothèque.

Le travail de sélection s’est révélé exigeant : lisibilité, état de conservation, droits de reproduction, tout a été pensé pour transmettre sans trahir.

En parallèle de l’exposition en salle, l’exposition en ligne réunit plus de 400 documents, parmi lesquels lettres, télégrammes, circulaires, articles de presse et décisions administratives. Treize destins de déportés y sont notamment racontés. Les portraits, les lettres, les extraits de listes de convois ou les documents de la résistance incarnent la brutalité de l’exclusion et la difficulté du retour.

Comprendre le passé et s’interroger pour l’avenir

Au-delà des biographies individuelles, les expositions interrogent aussi l’institution universitaire : sa responsabilité, ses silences, ses continuités. L’exposition en ligne notamment revient sur l’épuration1 partielle, voire absente, à la Libération. C’est ce qu’explique sa co-commissaire : « C’est aussi l’histoire d’une non-épuration. Aucun des hauts responsables de l’université n’a été véritablement inquiété. »

Un dernier volet s’intéresse à la mémoire elle-même : celle qu’on inscrit dans les livres d’or, sur des plaques, qu’on aborde dans les cours d’Histoire et que parfois, l’on oublie. Cette exposition veut faire date mais aussi servir de base pour prolonger la recherche au service de la mémoire. « Ce n’est pas juste un hommage, c’est un travail de connaissance, de compréhension. C’est aussi une responsabilité », insiste Stéphane Dufournet.

Par ce travail collectif, rigoureux et incarné, Exclure, persécuter, réintégrer participe à une relecture courageuse du rôle des universités sous le régime de Vichy et l’occupation allemande. Une exposition nécessaire, non seulement pour honorer la mémoire des victimes, mais aussi pour transmettre aux générations futures les leçons d’un passé toujours présent.

► En savoir plus sur l’exposition en salle

► Découvrir l’exposition en ligne